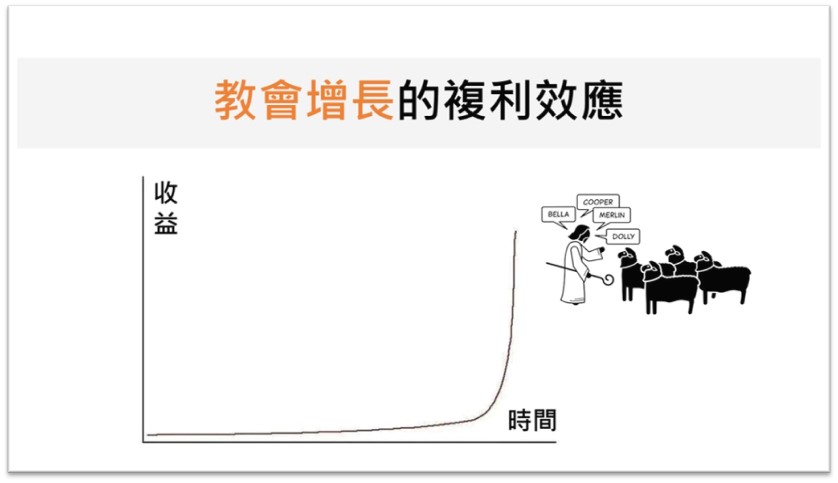

教會增長的複利效應

- 分類: 非比苗圃

- 作者 Alice Cheng

今天早上聽吳淡如的「人生實用商學院」podcast,他說投資理財其實很簡單,用動物「養羊」來比喻,只要抓住兩個簡單的原則長期投資,小羊就會變大羊,大羊會生小羊。「養羊」理財二原則:

1.要自己養羊

2.耐心等他變大

有的人將自己的羊交給別人養,別人以漂亮的話術迷惑人,今天有三隻羊,明天給你六隻,這肯定是詐騙集團的說法。人性往往忽略「投資有風險,有賺有賠」,掛保證一定賺的是詐騙集團。

「養羊理論」其實和巴菲特的雪球理論是一樣

1.夠濕的雪球

2.夠長的坡道

雪球一開始從山頂上慢慢滾下來,後來越滾越快,雪球也越來越大。雪球要夠濕,才會變大,坡道要夠長,雪球才有跑道越滾越大。

曾經有人問巴菲特,你的投資理財原則這麼簡單,為什麼沒有人照著做,他說:「因為大家都不想慢慢變有錢。」

我認為「養羊理論」其實和「教會增長」原則是一樣的,每個信徒一年專心帶領兩個人歸主、成長,第一年教會雖然只有3個人,但五年以後教會會增長到729個人。當然這太理想了,期間一定有流失,不過即使打個五折,教會也增長到三四百人,打個2折好了,教會也有150多人,所以不要小看現在微小的事工,好好地、慢慢地、札實地做個人工作,就會迎向主所賜的豐收。

簡單歸納教會增長兩原則,也就是大使命的兩大原則:

1.領人歸主~要自己帶自己的羊,每年兩隻

2.帶人成長~培養他長大,他再去帶別的羊

一開始不要期待爆炸性的成長,只要一步一步的穩扎穩打,每年一個人帶兩個人,五年十年後就會經歷到教會增長的複利效應。