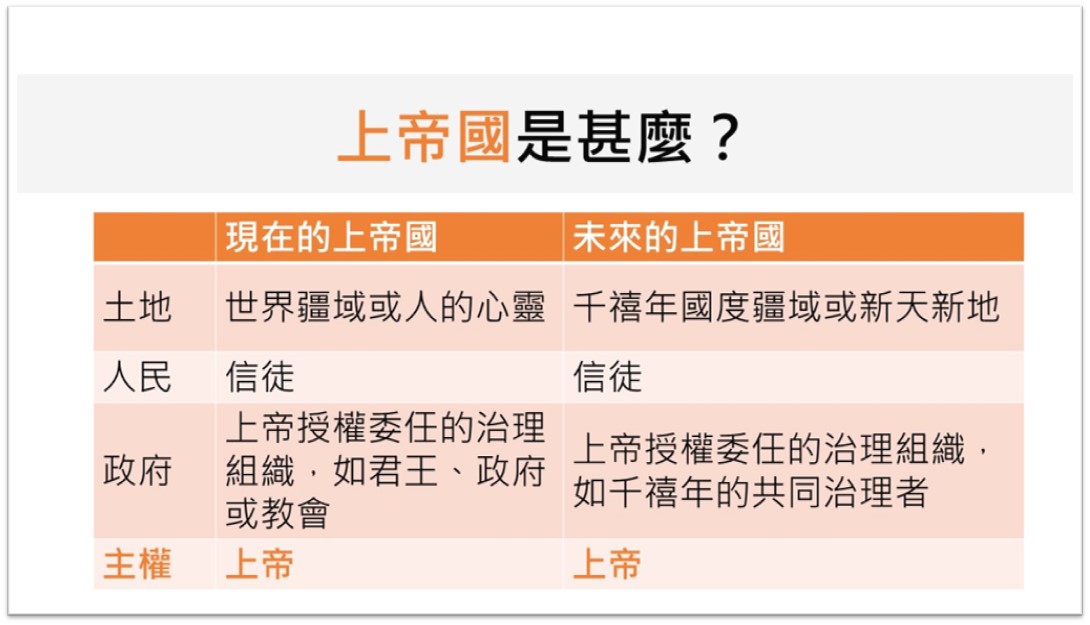

上帝國是甚麼?

上帝國是甚麼?現在一般對於國家由四個要素來理解:土地、人民、政府、主權。

對基督徒來說,上帝國的四項要素大致如下:

現在的上帝國

土地:世界疆域或人的心靈。

人民:信徒。

政府:上帝授權委任的治理組織,如君王、政府或教會。

主權:上帝。

未來的上帝國

土地:千禧年國度疆域或新天新地

人民:信徒。

政府:上帝授權委任的治理組織,如千禧年的共同治理者。

主權:上帝

對基督徒來說,前三項大致沒甚麼問題,其中最重要的關鍵,就是「主權」,也就是至高的治理權力。

我們可以說:上帝國=上帝掌主權。換句話說,哪裡由上帝掌握主權,哪裡就是上帝的國。

就像耶穌說:「我若靠著上帝的靈趕鬼,這就是上帝的國臨到你們了!」(太12:28 )耶穌掌權,上帝的國就臨到哪裡。

若我們所在的國家是由上帝掌握主權,領袖和百姓們都願意順服上帝心意,那麼這國家就成為上帝國。若我們所在的教會由上帝掌握主權,領袖與信徒們都順服上帝的心意之下,那麼這教會就成為上帝國。

換句話說,教會不必然等於上帝國,猶太人或基督徒所建立的國家也不必然等於上帝國。重要的是到底有沒有讓上帝掌權,順服在祂的心意之下。就像中世紀的羅馬教會,雖然號稱是基督教會,但卻嚴重腐敗與偏差,成為教皇的人治國度,而非是上帝的國,所以導致了宗教改革。

從這角度來看,我這個人,或是我所在的組織(國家、政府、公司、教會、學校、家庭)有沒有在上帝國中,是一個動態的(Dynamic)的過程,若我們沒有讓「神掌權」,就沒有活在上帝國裡。若我們讓「神掌權」,我們就活在上帝國裡。

讓神掌權好不好?當然好!上帝的旨意是善良、純全、可喜悅的,相信讓神掌權是好的無比!